主なプログラム紹介と見どころ解説

ユネスコ創造都市ネットワークに「映画分野」で加盟認定を受けている山形市。その認定の大きな原動力となったのが、1989年から36年にわたり継続している映画の祭典「山形国際ドキュメンタリー映画祭」です。ヨーロッパからアジア、アフリカ、南米まで、世界各地で制作された最新のドキュメンタリー映画を中心に、新旧の傑出した映像表現を一挙100作品以上集め、1週間かけて上映します。またその作り手をこの山形の地に招き、観客、ゲスト皆でそのテーマや制作過程についてわいわい語り合う、にぎやかな交流の場となります。

ユネスコには、「諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じ、国際平和と人類の福祉の促進を目的とする」という基本原則がありますが、まさにこの映画祭が目指し体現している理念と一致しています。たとえば、スペイン・バレンシア地方に生きる農家の親子三世代の日常、インド北東部の人々が守り伝えている伝統的な歌や踊り、ブラジルの格差社会に異を唱える労働者デモ、など、この山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映した作品には、世界のさまざまな国で、それぞれの現実に向き合う人々の姿が鮮明に映し出されています。日本から何万キロも離れた場所で、話す言葉も食習慣も違う人々だけれど、人生の中で出会う出来事や悩みは共通しています。そんな人々の悩みや存在に触れることで、今ここにある世界の、見えていない部分、その先の広がりを感じることができるのです。他者を想像し思いやる気持ち、そして予測できない未来に向け、人生を生き抜いていく勇気をそこからもらえるはずです。映画にはそんな力があります。

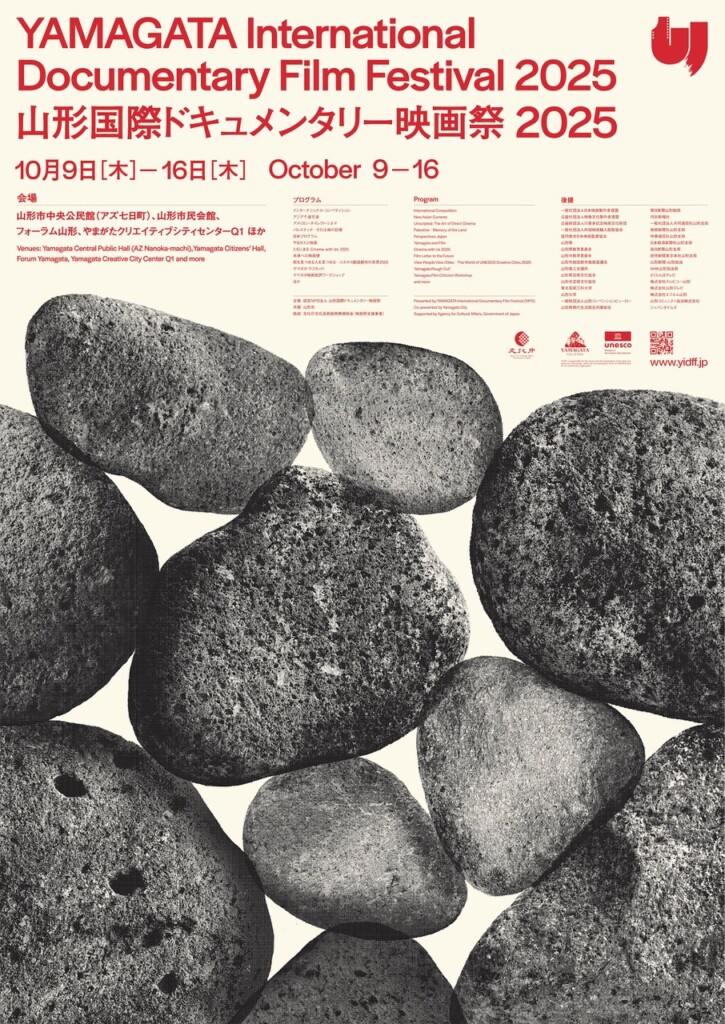

山形国際ドキュメンタリー映画祭は2年に一度の祭典です。今年は、開会式・オープニング上映が行われる10/9から8日間にわたり、山形市中央公民館ホール、山形市民会館、フォーラム山形、そしてやまがたクリエイティブシティセンターQ1を会場に上映を行います。日本作品2本を含む世界各国からの最新のすぐれたドキュメンタリー映画が揃うインターナショナル・コンペティション部門、そしてアジア千波万波部門では、紛争、内戦、再開発で土地を奪われる人々、女性たちの苦境、守り継がれる村の祭事、ある家族の個人史から、近代から古代へと遡る町の歴史的記憶など、2025年の世界の今が、多彩なアプローチで映像に表現されています。この2部門は、映画祭会期中に審査を行う国際審査員によってそれぞれ賞が決められ、10/15の表彰式で各賞が授与されます。観客の投票によって決まる市民賞もあり、これら2部門の作品をたくさんご覧になる方々は、投票することで賞の選出に貢献する、という楽しみもあります。また最終日10/16はこれら受賞作品を再映しますので、その日だけ集中して見にいく、という短期集中型の楽しみ方もあるでしょう。

そのほか、カメラの軽量化にともないアメリカで生まれた、1960年代以降の新しいドキュメンタリー映画の手法ダイレクト・シネマについて、その歴史的な作品を網羅して上映する特集や、中東・パレスティナの人々がその大地に刻んできた暮らしと文化、その記憶に光をあてる特集など、サイドプログラムも充実しています。

Q1では無料のプログラムが集中していますが、大きなものとして、前回同様ユネスコ創造都市プログラム「街を見つめる人を見つめるーユネスコ創造都市の世界」11作品を上映します。ユネスコ創造都市ネットワーク「映画」分野の、山形市を除く25の加盟都市から公募しセレクトした「街を見つめる人を見つめる」をテーマとする7作品と、山形の伝統文化を題材にした映像プログラム「映像で山形ルネッサンス」4作品からなるプログラムです。

「街を見つめる人を見つめる」では、ドキュメンタリーだけではなくフィクションやアニメーションなど、さまざまな手法を使って作家たちが土地とそこに生きる人々を描き出しています。ネパールのカトマンズから応募された『過ぎゆく日』は牧草地で草を刈る二人の女性の日常が切り取られ、ポーランドのウッチからの『こんなにも美しい街』では恋人の浮気に対する不安が、女性を空想と幻覚が入り混じったような世界へと導きます。その他にも独自の視点で街と人を見つめた作品が選ばれているので、ぜひ足を運んでいただきたいプログラムです。

「映像で山形ルネッサンス」は、蔵王温泉ジンギスカン、長町の愛されスーパー「エンドー」のげそ天など山形の食文化を題材にした作品や、1997年から続く「山形小説家・ライター講座」や、2023年度の本映画祭に密着して映画の都・山形の一面を捉えた作品など「文化創造都市」としてのさまざまな山形を垣間見ることができます。

11日(土)には、やまがた創造都市国際会議2025と題して、映画の収集・保存のスペシャリストたちによるトークイベントがあります。同じくユネスコ創造都市ネットワーク「映画」分野に登録されている韓国・釜山のシネマセンターや、広島市映像文化ライブラリーなど、国内外で映画文化の活用に携わる人々の活動を知るまたとない機会です。

山形国際ドキュメンタリー映画祭では、2011年から東日本大震災を記録した作品を、「ともにある」というプログラムで上映を続けてきました。今回Q1では、その関連プログラムとして東日本大震災と2024年1月1日に起こった能登半島地震をつなげて考える座談会を開きます。進行は東日本大震災以後にも聞き取りや映像記録を続けてきた小森はるかさん、瀬尾夏美さんです。地震や豪雨によって街並みが変わり、上書きされていく風景を記録する意味とはなんなのか。復興の真っ只中にある能登へ、東北から思いを馳せながら一緒に考えてみませんか。

ほかにもマルシェイベントや特別招待作品の上映など、盛りだくさんの8日間。ぜひお越しください!

■ 山形国際ドキュメンタリー映画祭2025

上映スケジュールなど詳細は公式ウェブサイトに掲載しています

http://www.yidff.jp